Hanka Moczijdlower acabou de lançar o livro “A Bissale Mazl: Um Pouco de Sorte”, sobre o Holocausto.

Acompanhe a entrevista exclusiva ao ALEF News:

Por que decidiu escrever este livro?

Eu decidi escrever porque, primeiro, é uma história que precisa ser passada, por ser um legado de família e a conversa era limitada aos mais velhos. Por termos renascido, e tirado vida dessa história, eu preciso passar  adiante o que aconteceu.

adiante o que aconteceu.

Por outro lado: por onde ando, ainda vejo incredulidade sobre o tema Holocausto e escuto que isso não aconteceu – então, eu preciso contar a história que eu ouvi em primeira mão, de pessoas que viveram, que passaram por tudo aquilo lá. Eu sempre fui a memória da minha família; então, resolvi escrever. E foi uma reflexão sobre a humanidade. Como pode tratarmos o outro com desrespeito só porque somos diferentes? Como pode alguém impor trabalho escravo ao outro por conta da religião?

E de onde vem a inspiração para o título?

Quando eu ouvia algum fato relacionado ao período da guerra, e como eles conseguiram sobreviver a isso, eles sempre mencionavam a frase “eu tive um pouco de sorte”. Ninguém sobreviveu porque tinha mais dinheiro ou porque era mais especial. E aí eu achei que tinha a ver com o título do livro porque o renascimento aparece em diversos momentos do livro e isso sempre me chamou muita atenção. A gente precisa ter um pouco de sorte também.

Quanto tempo demorou?

O meu marido tinha a intenção de escrever: ele tinha um caderninho na cabeceira e depois mudou para um gravador. Depois que faleceu – e não escreveu –, pensei: “se eu não fizer isso agora, quem vai fazer?”. Muitas informações vieram de um tio, na Argentina, que, aos 94 anos, ainda conta muitas histórias para jovens daquele país. Também gravamos para o projeto do Spielberg, então eu tinha tudo na mão.

O assunto era muito importante para ficar apenas na minha memória. E não foi fácil: começava a escrever e apagava. Foram quase três anos com a ideia na cabeça; o processo todo foi doloroso. Agora, é recompensador! Se eu conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa sequer, eu já fico feliz; já valeu a pena. A juventude precisa conhecer essa história.

Qual é o conhecimento que os brasileiros têm sobre o Holocausto?

Muito pouco: é como se fosse um filme de ficção. Eu escuto: “não foi tão assim, não aconteceu desse jeito, né?!” Porque a verdade é que o mundo silenciou diante daquilo. E a gente está vendo tudo isso se repetindo… quantos Holocaustos a gente está tendo até hoje, independente de religião, sexo, nacionalidade…?

Eu faço um trabalho social e capacito deficientes intelectuais adultos para o mercado de trabalho; nunca desisto dos meus jovens. A gente sabe o que aconteceu com os deficientes na guerra…

Que episódios marcantes você cita em sua obra?

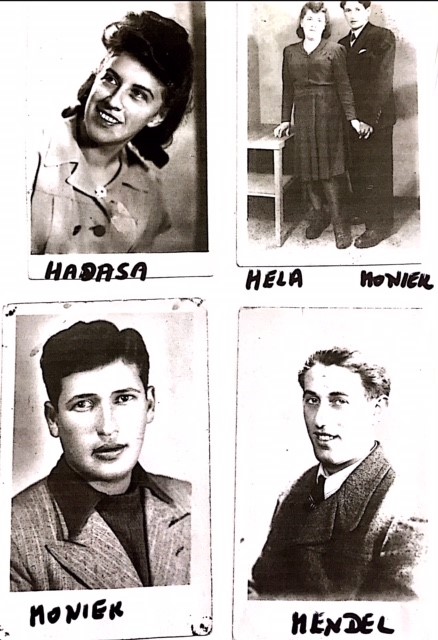

A vida no gueto, por parte dos meus pais, e o episódio do meu marido, que tinha dois anos e estava escondido em uma fazenda no interior da Holanda. Acabou sendo denunciado e levado ao campo de concentração. Apenas 50 crianças sobreviveram. Lá, ele foi tomado como retardado, mas depois descobriu-se que ele era um gênio, mas teve seu aprendizado comprometido pela estrutura em que estava inserido. Durante o período no campo, acreditava-se que o meu marido se chamava Leo Vieira – porque um pacote chegava àquele campo, em nome de uma criança chamada Leo Vieira, e esse pacote o manteve vivo por todo aquele período. Mais tarde, isso se tornou um motivo de culpa para o meu marido, uma vez que ele sobreviveu recebendo um pacote de outra pessoa. Depois, ele se tornou engenheiro e fez as pazes com a língua alemã.

Outro episódio marcante e que afetou a minha infância foi o fato de que meu pai levou uma pancada aos 27 anos, durante a guerra, mas veio a sofrer as consequências disso somente anos depois, já no Rio de Janeiro, quando, de repente, entrou em coma e perdeu a memória. Aos sete anos, eu tive que cuidar da casa para que a minha mãe pudesse trabalhar.

Eu não sou uma pessoa amarga, mas passei por muita coisa. Estou aqui, seguindo meu caminho, e é nisso que eu acredito: que a gente precisa avançar. A gente renasce todos os dias; a gente tira forças e não sabe de onde. É possível renascer de perdas tão dolorosas e seguir em frente.

Quais as principais lições que você procurou transmitir no livro?

Eu estou doando meu livro para cada escola que me pedir. Não quero um centavo disso; é a minha contribuição para a história da família. Quanto mais gente conhecer a história, melhor para o mundo.

Que ações a comunidade judaica, e particularmente cada leitor, deve tomar para evitar que genocídios deste tipo não se repitam?

Eu acho que, primeiro, divulgar o máximo possível que isso tudo aconteceu; essa história não pode ficar isolada. Segundo, mostrar que é possível a gente seguir em frente! Que não é preciso viver no passado, mas buscar os caminhos para sobreviver. Se cada um fizer a sua parte, vamos ter um mundo melhor.

Também é preciso se inserir na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro. Aumentando o seu círculo social, dentro de uma mentalidade de que você não vive sozinho, mas é parte de um todo, com o qual você pode contribuir. Você pode mudar seu meio, de acordo com o seu trabalho, seu esforço – eu não desisto nunca! Eu sempre acredito que eu vou conseguir. Tem que acreditar que a gente pode ter uma vida melhor!

Descreva um pouco sobre a atuação comunitária e a importância do trabalho voluntário.

É um trabalho social aberto à comunidade como um todo: há judeus e não judeus dentro do projeto e atendemos jovens de diversas comunidades, como o Cantagalo. Meu trabalho visa a inserção de jovens com deficiência intelectual no mercado de trabalho, conferindo mais independência a cada um. Algumas empresas, por exemplo, têm medo de adultos com deficiência intelectual, ficam com aquela dúvida, “será que ele pode ser agressivo?”, e acabam com receio de efetuar uma contratação. Mas é possível furar essa barreira. Alguns dos jovens que apoio trabalham quatro horas na Droga Raia, por exemplo.

Esse trabalho também confere autonomia dentro e fora de casa. Nossos alunos são capazes de preparar uma pequena refeição, arrumar seu próprio armário. Enquanto eles têm o pai e a mãe, tudo funciona, mas e depois? Dificilmente um outro parente vai assumi-los; esse adulto vai acabar indo para um asilo de idosos. É preciso dar dignidade. Eu acredito que o voluntariado ajuda o voluntário muito mais. Esse é o meu maior ganho: o retorno desses jovens e adultos e de suas famílias.